Wo steht der Aufbau der TI heute, bzw. wie sieht der Zeitplan aus? Kann der Zeitplan aufgrund der Covid-19-Pandemie eingehalten werden?

Friedrich: Die notwendigen zentralen Komponenten der TI stehen seit 2016 zur Verfügung. Zu diesen zentralen Komponenten zählen die Vernetzungsstrukturen, zentrale Dienste – also die eigentliche Datenautobahn im bildlichen Sinne.

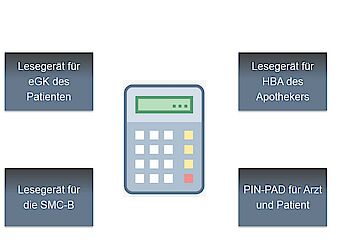

Das größere Problem und für den Anschluss der Leistungserbringer an die TI inhärent wichtig, war die Fertigstellung der dezentralen Komponenten, insbesondere die Bereitstellung der Konnektoren.

Schon im Rahmen der Ausstattung der ärztlichen Sektoren mit den Basis-Konnektoren kam es zu erheblichen zeitlichen Verschiebungen. Die Ausstattung der Apotheken und Krankhäuser mit den E-Health-Konnektoren (mit den Fachanwendungen Notfalldatenmanagement, elektronischer Medikationsplan/AMTS und den Diensten für Kommunikation und Signatur von Dokumenten) konnte bislang nicht erfolgen, weil die notwendigen Endgeräte am Markt nicht zur Verfügung stehen. Neben den zeitlichen Verschiebungen auf Grund von technischen Umsetzungsproblemen, haben die Hersteller, gerade für die Durchführung von Testverfahren in realer Umgebung (mit Ärzten, Apotheken und Krankenhäusern), Probleme bei der Gewinnung von Testprobanden auf Grund der Covid-19-Pandemie. Die gematik arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, die Durchführung der Testverfahren zu erleichtern, dabei die notwendige Qualität der Testverfahren jedoch nicht zu vermindern.

Es zeichnet sich ab, dass zur Jahresmitte mindestens ein Anbieter zur Verfügung steht, der dem Apothekensektor ein zugelassenes Endgerät zur Verfügung stellen kann. Der gesetzliche Termin 30. September 2020 zur Ausstattung der Apotheken und damit zum Anschluss an die TI ist objektiv betrachtet aber nicht mehr zu halten.